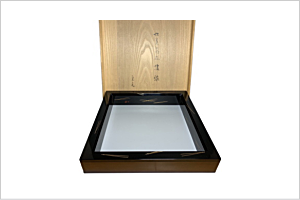

買取価格40,000円

棗(なつめ)は、茶道で薄茶を入れるために用いられる漆器の茶器です。その名は、形状が果実のナツメに似ていることに由来します。棗は、室町時代に中国伝来の陶磁器製の茶入(濃茶用)を原型として、日本で独自に発展しました。当初は簡素な木製でしたが、江戸時代に茶道が隆盛するにつれて普及し、漆塗りが一般的になりました。抹茶の湿気を防ぎ、風味を保つ役割を担い、お点前における鑑賞の対象としても重要です。素材は木製(桑、欅など)が多く、漆を塗って仕上げられます。基本的な塗りには、光沢のある黒漆でシンプルに仕上げた真塗(しんぬり)や、使い込むほど下地の朱色が浮かび上がる溜塗(ためぬり)があります。装飾には蒔絵(まきえ)が最も多く用いられ、豪華なものから季節の文様を施したものまで多種多様です。

形状は、大きさにより大棗、中棗、小棗に分けられ、最も標準的なものは中棗です。また、千利休が好んだとされる利休棗(りきゅうなつめ)や、高さが低い平棗など、様々な型があります。